CA3028ピンコンパチもどきを作る

2005年5月

CA3028、CA3053というリニアICがかつてありました。このICの主な用途として、RFまたはIFの差動またはカスコードアンプ、DCまたはAFアンプ、商業FMバンド用コンバータ、発振器、ミキサー、リミッタが列挙されています。チップに入っているトランジスタは、DCから120MHzまで使えるとされています。

CA3028、CA3053というリニアICがかつてありました。このICの主な用途として、RFまたはIFの差動またはカスコードアンプ、DCまたはAFアンプ、商業FMバンド用コンバータ、発振器、ミキサー、リミッタが列挙されています。チップに入っているトランジスタは、DCから120MHzまで使えるとされています。CAという名前から分かるように、これはもともとRCAの石だったのですが、その後Harrisに売られ、次にIntersilに売られ、かなり以前に廃品になってしまったようです。以下、このCA3028、CA3053を「本家」と略称します。廃品種とはいえ、秋葉原では、若松通商などでまだ手に入るようです。サトー電気では、本家ではありませんが、NSのLM3028BHが売られているようです。

本家Harrisのデータシートはここで入手できました。こちらにもあります。

私は、本家そのものは持っていないのですが、TEN-TECのArgonaut505の中で、送信ミキサとバラモジに本家が用いられています。日本では、互換品である東芝のTA7045Mは一時期IFアンプ用の石として結構ポピュラーだったように思いますが、これも私は持っていません。

左図がその等価回路図です。というか、JA9TTT/1かとうさんによれば、実際にもこれだけの素子しか入っていないとのことです。昔、学研のマイキット150(電子ブロック版になる以前の木箱のもの)に搭載されていた「IC」に毛が生えたようなものですね。そこで、これを現在安価に手に入る2SC1815YとE3系列(1-2.2-4.7)の抵抗で置き換えてCA3028もどきを作ってみることにしました。

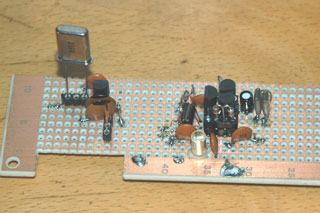

まず、カスコードアンプを試してみました。使い回しのバラックテスト用FCZ基板上にもやし配線しています(あとで部品を再利用するためです)。

まず、カスコードアンプを試してみました。使い回しのバラックテスト用FCZ基板上にもやし配線しています(あとで部品を再利用するためです)。 これがカスコードアンプの回路図です。上側のベース接地アンプのバイアス回路に可変抵抗を使っていますが、これは、ゲインコントロール用です。

これがカスコードアンプの回路図です。上側のベース接地アンプのバイアス回路に可変抵抗を使っていますが、これは、ゲインコントロール用です。なお、「カスコード」は「カスケード」と紛らわしいですが、前者がエミッタ接地回路とベース接地回路を組み合わせたものを指す(というか、もとは真空管時代に考案された回路ですが)のに対して、後者は単純に増幅回路などを縦列接続したものを指します。

ゲインコントロールはちょっとクリチカルなのですが、この回路で7.8MHzでだいたい35〜38dBの利得を得られました。本家は、データシートでは10.7MHzにおいて35〜39dBとなっていますので、まあだいたい同程度の性能と見てよいと思います。

続いて、カスコードアンプのベース接地回路と向かい合わせに信号分流用のTrを置いたAGCアンプを試してみました。これはW7ZOIのSSDの89ページにも本家のアプリケーションとして紹介されています。

続いて、カスコードアンプのベース接地回路と向かい合わせに信号分流用のTrを置いたAGCアンプを試してみました。これはW7ZOIのSSDの89ページにも本家のアプリケーションとして紹介されています。差動アンプと同じように、Q1とQ2のIcはQ3の定電流回路によって規定されていますので、常に和一定の関係が成立します。ここで、VAGC端子の電圧がQ2のベース電位よりも高くなると、Q1が信号電流を横取りしますので、Q2のコレクタから得られる出力が低減するという仕組みです。

入力インピーダンスは1.5kΩくらいなのでミスマッチですが、50ΩのSG出力を直結しています。出力は、FCZコイルではちょっと巻数比が小さいので、写真で分かるように左図の出力端子のあとに4:1のトランスをつけてスペアナに導いています。

これはVAGCと電力利得の関係をグラフにとったものです。当初、Q2のベース・Vcc間の抵抗を2.2kΩとし、ベース電位が約2/3Vccだったので、AGCの効きはじめの電圧が8V付近になっていますが、その後、回路図のように4.7kΩ、1/2Vccと変更しました。

これはVAGCと電力利得の関係をグラフにとったものです。当初、Q2のベース・Vcc間の抵抗を2.2kΩとし、ベース電位が約2/3Vccだったので、AGCの効きはじめの電圧が8V付近になっていますが、その後、回路図のように4.7kΩ、1/2Vccと変更しました。グラフからは、VAGCの約0.5Vの上昇によって、ゲインが60dB近く低減していることが分かります。ただし、グラフの右端の一番ゲインが低減したあたりでは、ノイズが支配的になる(スペアナで50回の平均値をとって測定しています)のと、かなり不安定な印象を受けます。

これは、VAGC端子につながるQ1のベース抵抗の値によってゲイン・リダクション特性がどのように変化するかを調べた結果です。抵抗値を大きくすると、当然のことながら電圧降下が大きくなるので、より大きいVAGCが必要になります。VAGCをSメータに利用する場合には、適当な抵抗値を選ぶとよいでしょう。このあたりは、MC1350Pとまったく同様です。

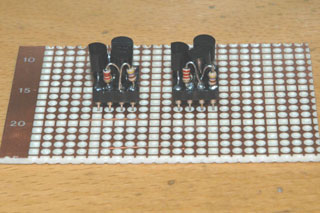

これは、VAGC端子につながるQ1のベース抵抗の値によってゲイン・リダクション特性がどのように変化するかを調べた結果です。抵抗値を大きくすると、当然のことながら電圧降下が大きくなるので、より大きいVAGCが必要になります。VAGCをSメータに利用する場合には、適当な抵抗値を選ぶとよいでしょう。このあたりは、MC1350Pとまったく同様です。 バラックセットでの実験がまずまずの結果だったので、次にDIP8ピンソケット上にCA3028ピンコンパチもどきを組んでみました。2ピン−7ピン間の

バラックセットでの実験がまずまずの結果だったので、次にDIP8ピンソケット上にCA3028ピンコンパチもどきを組んでみました。2ピン−7ピン間のICソケット代を除く製造原価は33円程度です。若松やサトーの値段の1/10以下ですね。

※抵抗値を間違えて記述していたので訂正しました。

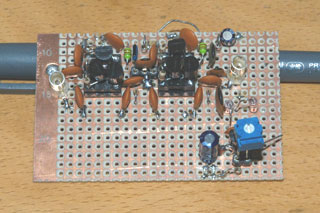

この2個のモジュールを使って、2段カスケードの8MHzIFアンプを試作してみました。各段の出力同調回路は1段目が2.2uHのRFCと180pF、段間結合15pF、2段目は2.2uHのRFCと150pF、結合47pFとして、一応それぞれ1.5kΩ、50Ωにマッチングをとったつもりです。

が、測ってみると7.5MHzにピークがありました。あとで実際のIFに合わせて設計しなおせばいいので、そのままにしてあります。

この2個のモジュールを使って、2段カスケードの8MHzIFアンプを試作してみました。各段の出力同調回路は1段目が2.2uHのRFCと180pF、段間結合15pF、2段目は2.2uHのRFCと150pF、結合47pFとして、一応それぞれ1.5kΩ、50Ωにマッチングをとったつもりです。

が、測ってみると7.5MHzにピークがありました。あとで実際のIFに合わせて設計しなおせばいいので、そのままにしてあります。出力の一部を1N60で倍電圧整流して2SA1015Yで受け、コレクタを各段のVAGC端子につないであります(写真の右下付近)。ゲルマダイオードは高いので、2本も使うのはもったいない感じです。

これがIFアンプの全回路図です。

これがIFアンプの全回路図です。 これがその入出力特性です。最大ゲインは約68dB、入力20dBuVEMFあたりからAGCが効きはじめ、以降入力120dBuVEMFまでずっと出力を91dBuV一定に保っているのが分かります。たんに飽和しているのでは?と疑ったりもしましたが、上記のVAGC対ゲイン・リダクション特性に合致するAGC電圧が出ているのと、スプリアスの極端な増加もないようなので、ちゃんとAGCが効いているようです。

これがその入出力特性です。最大ゲインは約68dB、入力20dBuVEMFあたりからAGCが効きはじめ、以降入力120dBuVEMFまでずっと出力を91dBuV一定に保っているのが分かります。たんに飽和しているのでは?と疑ったりもしましたが、上記のVAGC対ゲイン・リダクション特性に合致するAGC電圧が出ているのと、スプリアスの極端な増加もないようなので、ちゃんとAGCが効いているようです。このあとは、受信ミクサ、プロダクト検波、バラモジ、送信ミクサと実験は続く予定。あと4個モジュールを作らなくてはなりませんが、当座は2個を使い回します。

(ここまで2005年5月2日記)

続いてミキサーの実験です。

続いてミキサーの実験です。最初、EMRFDの5.10;Fig5.24を参考に、差動対のベースをLOポート、下側エミッタ接地アンプのベースをRFポートとして、かついずれもシングル入力・シングル出力でやってみました。LO-IFのアイソレーションがないので、LOが漏れ放題。当然といえば当然の結果です。

続いて、左の写真のように差動対のベースをRFポート、下側エミッタ接地アンプのベースをLOポート、RFとIFはメガネコアのトランスでバランス入出力としました。入力トランスは正体不明の2穴フェライトビーズ(*)に6t×2、リンク2t、出力トランスは同じく正体不明の2穴フェライトビーズに8t×2、リンク2tです。

*トリファイラ4tの1:9トランス2個対向接続で0.5〜350MHz@6dB、6〜120MHz@1dBの実測データがあります。

これがその回路図です。

これがその回路図です。 RF=14.2MHz;-20dBm、LO=9.2MHz;0dBmとしたときのIF出力をスペアナで見てみました。出力同調回路がないので広帯域にわたっていろいろでていますが、5MHzのIF出力は1.2dBmでしたので、RF入力に対する変換ゲインは21.2dBということになります。

RF=14.2MHz;-20dBm、LO=9.2MHz;0dBmとしたときのIF出力をスペアナで見てみました。出力同調回路がないので広帯域にわたっていろいろでていますが、5MHzのIF出力は1.2dBmでしたので、RF入力に対する変換ゲインは21.2dBということになります。また、5MHzのIF出力に対しRFは-7.9dB、LOは-45.5dBとなりました。LO信号は差動対に対して同相なので差動出力には現れないという原理通りですね。

なお、IFを1MHzとか455kHzなど低く設定すると、使用したトランスの影響で変換ゲインは極端に下がります。また、RFやLOを20MHz以上にすると、今度はトランジスタの実力が現れるのか、同じく変換ゲインは下がります。

RF=50MHz;-20dBm、LO=41MHz;0dBmとしたときのIF出力をスペアナで見てみました。RFとLOがIFに比較して高くなったので、スペクトラムはすっきりします。が、IF=9MHzの出力レベルは-20.0dBm、つまり変換ゲインはゼロになってしまいました。

RF=50MHz;-20dBm、LO=41MHz;0dBmとしたときのIF出力をスペアナで見てみました。RFとLOがIFに比較して高くなったので、スペクトラムはすっきりします。が、IF=9MHzの出力レベルは-20.0dBm、つまり変換ゲインはゼロになってしまいました。(ここまで2005年5月8日記)

その後、まず、JA9TTT/1かとうさんから、本家のセカンドソースであるNSのLM3028BHを「比較用に」と2個送っていただいたので、そのまま差し替えてみました。↑のミキサ実験の条件そのままでは、変換利得が数dBアップしましたが、スペクトラムの様子はほぼ同様です(左図の薄いグレーのグラフ)。

その後、まず、JA9TTT/1かとうさんから、本家のセカンドソースであるNSのLM3028BHを「比較用に」と2個送っていただいたので、そのまま差し替えてみました。↑のミキサ実験の条件そのままでは、変換利得が数dBアップしましたが、スペクトラムの様子はほぼ同様です(左図の薄いグレーのグラフ)。一方、JH5ESM Cosyさんから、定電流源であるエミッタ接地回路のベースに入れるLOのレベルはもっと下げて10〜20mVにしないと、歪みがそのまま出てきている(特にツートーン波形のように見える4.2MHzや13.4MHzの高調波ミキシング成分など)とのご指摘があり、いろいろと条件を変更してみたところ、確かにLOのレベルを-30dBm(14.1mV)まで下げると、変換ゲインは16dB前後まで下がるものの、不要な成分のスペクトラムは全般的にはぐっと低減します(左図の薄いピンクのグラフ)。

しかし、↑で問題となっていたLO*2-RFという高調波ミキシングで生じる4.2MHzは目的の5MHzに対してそれほど大きく低減したとはいえません。そこで、今度は逆にRF信号の方を10dBアップして-10dBmにしてみると、目的波出力は3dBほどしか増えませんが、4.2MHzの出力は15dB近くダウンしました(左図の青いグラフ)。実は、グラフは示していませんが、RF入力の方は0dBmまで増やしても、全体的なスプリアスはそれほど悪化しません。つまり、ここでは差動対のベースをRF入力としてはいますが、このポートはスイッチングに近い動作をさせてもいいということなのでしょう(RF信号でそれをやるわけにはいきませんが)。

(ここまで2005年5月12日記)

本家セカンドソースLM3028BHのミキサで、IMDを測定してみました。RFには13.995MHzと14.005MHzの各-4dBmの信号を2信号パッドに入れ各-10dBmのツートーンを作ります。これをステップアッテネータを通じてミキサのRFポートに入れます。LOは↑の結果から、-30dBm(14.1mV)固定としています。

本家セカンドソースLM3028BHのミキサで、IMDを測定してみました。RFには13.995MHzと14.005MHzの各-4dBmの信号を2信号パッドに入れ各-10dBmのツートーンを作ります。これをステップアッテネータを通じてミキサのRFポートに入れます。LOは↑の結果から、-30dBm(14.1mV)固定としています。左図は、RF入力を各-50dBmとした場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-60dBという低い値です。変換ゲインは10dBほどです。

左図は、RF入力を各-40dBmとした場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-44dBほどです。

左図は、RF入力を各-40dBmとした場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-44dBほどです。ノイズフロアが汚く見えるのは、3rdIMDのレベルが大きいので、AVGで測定していないからです。↓も同じ。

左図は、RF入力を各-30dBmとした場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-23dBときわめて悪化しています。

左図は、RF入力を各-30dBmとした場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-23dBときわめて悪化しています。これらの結果から、このポート構成におけるRFポートへの入力レベルは最大でも-40dBm程度に抑える必要がありそうです。

(ここまで2005年5月13日記)

左図は、今度はRF入力を各-30dBmで固定し、LOを-20dBmに上げた場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-57dBですから、↑三つ前の測定結果と比べてそれほど変わりありません。一方、変換ゲインは23.5dBと大幅にアップしています。

左図は、今度はRF入力を各-30dBmで固定し、LOを-20dBmに上げた場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-57dBですから、↑三つ前の測定結果と比べてそれほど変わりありません。一方、変換ゲインは23.5dBと大幅にアップしています。 左図は、LOを-10dBmに上げた場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-63dBですから、改善しています。変換ゲインは29dBほどで、さらにアップしています。

左図は、LOを-10dBmに上げた場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-63dBですから、改善しています。変換ゲインは29dBほどで、さらにアップしています。 左図は、LOを0dBmまで上げた場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-70dBとさらに改善しています。

左図は、LOを0dBmまで上げた場合です。3rdIMDは5MHzのIF出力の2信号それぞれに対して-70dBとさらに改善しています。(ここまで2005年5月14日記)

今度は、差動対のベースをLOポート、下側のエミッタ接地回路のベースをRFポートと位置づけての測定です。LO-IFのアイソレーションが必要ない回路でのアプリケーションを念頭に置いています。受信機のミキサも、直後にIFフィルタが来ますので、LO成分の反射の問題はあるかもしれませんが、このような構成をとり得るかもしれません。

今度は、差動対のベースをLOポート、下側のエミッタ接地回路のベースをRFポートと位置づけての測定です。LO-IFのアイソレーションが必要ない回路でのアプリケーションを念頭に置いています。受信機のミキサも、直後にIFフィルタが来ますので、LO成分の反射の問題はあるかもしれませんが、このような構成をとり得るかもしれません。まず、RF入力(ツートーン)を14MHz-50dBmに固定して、LOレベルの影響を調べます。左図はLOを9MHz-30dBmとした場合のIFの5MHzの出力です。3rdIMDはほとんどノイズフロアに隠れていますが、一応マーカーは-62dBを示しています。

左図はLOを-20dBmとした場合のIF出力です。3rdIMDは-56dBほどを示しています。

左図はLOを-20dBmとした場合のIF出力です。3rdIMDは-56dBほどを示しています。 左図はLOを-10dBmとした場合のIF出力です。3rdIMDはほとんどノイズフロアに隠れていますが、マーカーは-74dBほどを示しています。すぐ脇にある3rdIMDとは別のスプリアスの方が目立ちます。

左図はLOを-10dBmとした場合のIF出力です。3rdIMDはほとんどノイズフロアに隠れていますが、マーカーは-74dBほどを示しています。すぐ脇にある3rdIMDとは別のスプリアスの方が目立ちます。 左図はLOを0dBmとした場合のIF出力です。3rdIMDは-54dBほどに悪化しました。

左図はLOを0dBmとした場合のIF出力です。3rdIMDは-54dBほどに悪化しました。以上の結果からは、差動対のベースをLOポートとした場合のLOレベルは、-10dBm程度がよいように思います。

今度は、RF入力を14.2MHzのシングルトーンに変更し、9.2MHzのLOの入力レベルによる0〜20MHzの範囲での出力のスペクトラムを観察します。左図はLOを-30dBmとした場合のIF出力です。LOは盛大に漏れていますが、気にしないことにします。目的のIF出力は-40dBmほど。ノイズの盛り上がりはありますが、全体的にスプリアスは少なそうです。

今度は、RF入力を14.2MHzのシングルトーンに変更し、9.2MHzのLOの入力レベルによる0〜20MHzの範囲での出力のスペクトラムを観察します。左図はLOを-30dBmとした場合のIF出力です。LOは盛大に漏れていますが、気にしないことにします。目的のIF出力は-40dBmほど。ノイズの盛り上がりはありますが、全体的にスプリアスは少なそうです。 左図はLOを-20dBmとした場合のIF出力です。目的のIF出力は-22dBmほどで、変換利得が大幅にアップしました。また、例の4.2MHzや13.4MHzの高調波ミキシングも出てきていますが、まだ耐えられる感じです。

左図はLOを-20dBmとした場合のIF出力です。目的のIF出力は-22dBmほどで、変換利得が大幅にアップしました。また、例の4.2MHzや13.4MHzの高調波ミキシングも出てきていますが、まだ耐えられる感じです。 左図はLOを-10dBmとした場合のIF出力です。高調波ミキシング成分がちょっと増加していますが、まだまだ見るに耐える感じです。

左図はLOを-10dBmとした場合のIF出力です。高調波ミキシング成分がちょっと増加していますが、まだまだ見るに耐える感じです。 左図はLOを0dBmとした場合のIF出力です。高調波ミキシング成分がさらに少し増加していますが、急激に増加しているというわけではありません。

左図はLOを0dBmとした場合のIF出力です。高調波ミキシング成分がさらに少し増加していますが、急激に増加しているというわけではありません。以上の3rdIMDと高調波ミキシング等のスプリアスの増加状況を総合すると、差動対のベースをLOポートとして使用する場合には、LOレベルは-10dBm前後がバランスがよさそうです。

そこで、LOレベルを-10dBmに固定して、RF入力レベルと3rdIMDの様子を見てみます。

そこで、LOレベルを-10dBmに固定して、RF入力レベルと3rdIMDの様子を見てみます。左図はRFを-50dBmとした場合のIFの5MHzの出力です。3rdIMDはほとんどノイズフロアに隠れていますが、一応マーカーは-74dBほどを示しています。

左図はRFを-40dBmとした場合のIFの5MHzの出力です。3rdIMDは-64dBほどを示しています。

左図はRFを-40dBmとした場合のIFの5MHzの出力です。3rdIMDは-64dBほどを示しています。 左図はRFを-30dBmとした場合のIFの5MHzの出力です。3rdIMDは-35dBほどと急速に悪化しています。RF入力の1dB圧縮点はこれよりもうちょっと上の-27dBm付近です。

左図はRFを-30dBmとした場合のIFの5MHzの出力です。3rdIMDは-35dBほどと急速に悪化しています。RF入力の1dB圧縮点はこれよりもうちょっと上の-27dBm付近です。以上の結果を総合すると、差動対のベースをLOポートとする場合のRFポートとなるエミッタ接地のベースの入力レベルは、まあ-40dBm(4.5mV)程度にしておいた方がよさそうです。

ミキサとしての動作はだいたい分かってきたので、次はその応用でバラモジに行きたいと思います。が、基板の組み替えもあるので、取りかかれるのは次の週末あたりです。

(ここまで2005年5月15日記)

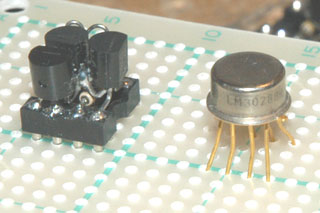

これがJA9TTT/1かとうさんから送っていただいた本家のセカンドソースLM3028BHです(右)。

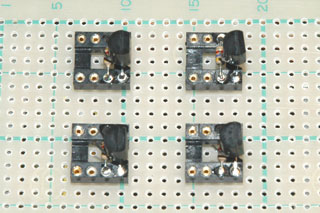

これがJA9TTT/1かとうさんから送っていただいた本家のセカンドソースLM3028BHです(右)。 秋月で2SC1815GRが200個600円だったので、GRバージョンを作っています。単価は33円から12円に大幅ダウン。4個並べて工場制手工業(一人流れ作業方式)で作ると、リードの曲げ位置なども揃い、効率化します。

秋月で2SC1815GRが200個600円だったので、GRバージョンを作っています。単価は33円から12円に大幅ダウン。4個並べて工場制手工業(一人流れ作業方式)で作ると、リードの曲げ位置なども揃い、効率化します。(ここまで2005年5月21日記)

今度は、ミキサーのテスト基板を改造して、バランスド・モジュレータの実験をしました。

今度は、ミキサーのテスト基板を改造して、バランスド・モジュレータの実験をしました。AFを差動対のベースの片側に入れ、LOを下側のエミッタ接地回路のベースに入れています。

青いケースに入っているのは、TTTTTGen=JA9TTT/1かとうさん設計のツートーンジェネレータです。相変わらず机の上が散らかっていてすみません。

これがバラモジの回路図です。出力が非同調である点を除くと、Argonaut505のバラモジ回路とほぼ同じです。

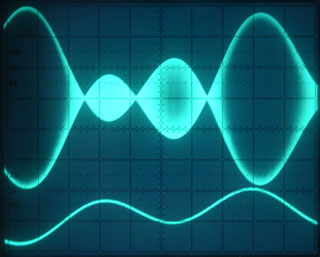

これがバラモジの回路図です。出力が非同調である点を除くと、Argonaut505のバラモジ回路とほぼ同じです。 左図は、オシロで見たツートーンのAF信号(下)とバラモジの出力(上)。AFは100mVp-pくらい入れていますが、きれいなDSB変調波形になっているような気がします。

左図は、オシロで見たツートーンのAF信号(下)とバラモジの出力(上)。AFは100mVp-pくらい入れていますが、きれいなDSB変調波形になっているような気がします。 AF=30mVp-p、LO=-30dBmとしたときのDSB出力のスペクトラム。一応DCバランスは取っているのですが、キャリア・サプレッションは20dB程度しか取れていません。もうちょっと改善の余地がありそうです。

AF=30mVp-p、LO=-30dBmとしたときのDSB出力のスペクトラム。一応DCバランスは取っているのですが、キャリア・サプレッションは20dB程度しか取れていません。もうちょっと改善の余地がありそうです。なお、キャリア・バランスを完全に崩すと、キャリアは10dBmくらい出ますので、その意味ではヌル点は-40dBくらいのところにちゃんと出てはいます。

(ここまで2005年5月22日記、23日一部修正)

比較のため、AF=200mVp-p、LO=0dBmとしたときのDSB出力のスペクトラム。キャリア・サプレッションはマーカーの読みで43dBとれています。当然ながらIMDは悪化していますが。

比較のため、AF=200mVp-p、LO=0dBmとしたときのDSB出力のスペクトラム。キャリア・サプレッションはマーカーの読みで43dBとれています。当然ながらIMDは悪化していますが。JA9TTT/1かとうさんからも、過去に測ったデータではAFを飽和するまで入れたときの値で、歪みをなくすためにレベルを絞ればやはりそれくらい悪化するようだとのコメント。私が5年前に測ったSN16913PのバラモジでのIMD測定データでも同様の(もっと悪いかも)結果が残っていました。ちょっと安心しました。

(ここまで2005年5月24日記)

CA3028もどき実験シリーズの最後(?)はSSB復調器です。左図が回路図です。IFを下側エミッタ接地回路に入れ、LOを差動対に入れる構成です。

CA3028もどき実験シリーズの最後(?)はSSB復調器です。左図が回路図です。IFを下側エミッタ接地回路に入れ、LOを差動対に入れる構成です。一般にコルピッツ型の水晶発振回路のエミッタ出力は数Vp-pの振幅がありますので、10〜39pFくらいの小容量結合でトランスに入れてやると適度な入力レベルとなります。トランスには、秋月で1k個3k円で売られている太陽誘電のフェライトビーズを使用しました。結合コンデンサなどもあり、うまくインピーダンスマッチングがとれているかどうかは気にしないことにします。要はLOの信号を差動入力することが重要です。

エミッタ接地回路のベースバイアス回路は、当初「IC」内蔵の抵抗値だけでやっていましたが、これでは差動対のそれぞれに4mA弱のIcが流れ、負荷抵抗での電圧降下が大きすぎてまともに動作してくれませんでした。そこで、10kを外付けして差動対の各Icを1mAくらいに減らしています。なお、本家セカンドソースを使用した場合は、なぜか上記の10kの外付け抵抗なしでもちゃんと動作し、外付け抵抗をつけると逆にまったく動作してくれません。理由は判明していません(注参照)。

この回路にクリスタル(セラミック)・イヤホンをつなぐと、だいたい20dBuVEMFくらいの信号がなんとか聞こえます。

(注)その後、差動対のベースバイアスのVcc側抵抗を2.2kから4.7kに、エミッタ接地回路のベースバイアスの外付け抵抗を4.7kに、それぞれ変更したら、CA3028もどきでも本家セカンドソースでも同様に動作するようになりました。もどきの方がわずかながらに感度がいいようです。また、図ではAF出力端子のDCカット用のコンデンサがありませんでした(というか実際にもつけ忘れていました)ので、これらの変更点について図を修正して差し替えました。

(ここまで2005年5月31日記)

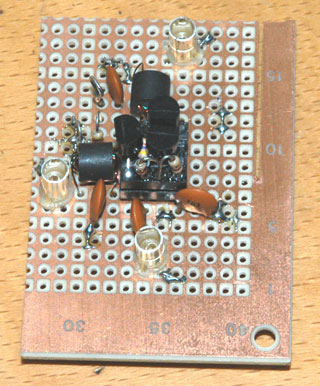

SSB復調器の実験基板です。切れ端を利用しているので変な切欠きがあります。

SSB復調器の実験基板です。切れ端を利用しているので変な切欠きがあります。(ここまで2005年6月4日記)